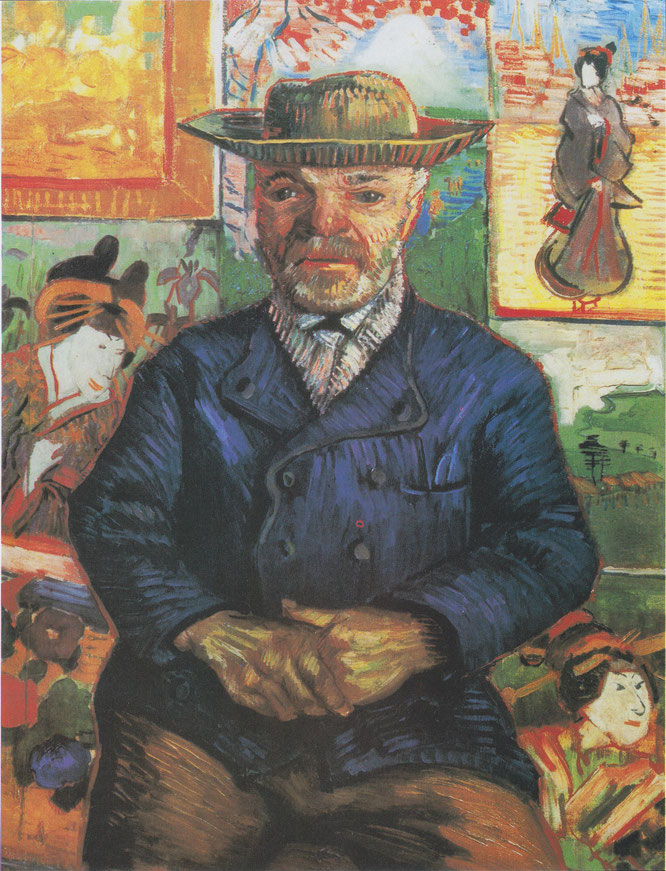

ペール・タンギーの肖像 / Portrait of Père Tanguy

タンギー爺さんの肖像

フィンセント・ファン・ゴッホが描いた『ペール・タンギーの肖像』は、単なる肖像画ではありません。それは、若き芸術家たちを支えた一人の画商への敬意と、ゴッホ自身の芸術の進化を映し出した作品です。日本美術の影響を受けた色彩豊かな背景、穏やかに微笑むタンギーの表情――この一枚には、ゴッホが追い求めた「静寂」と「調和」が込められています。

概要

| 作者 | フィンセント・ファン・ゴッホ |

| 制作年 | 1887年 |

| サイズ | 65.0 cm × 51.0 cm |

| メディウム | キャンバスに油彩 |

| 所蔵者 | ロダン美術館 |

『ペール・タンギーの肖像』 は、1887年にフィンセント・ファン・ゴッホが描いた油絵です。「タンギー爺さんの肖像」とも呼ばれています。

この絵のモデルになったのは、ジュリアン・タンギーという人物です。彼は画材店を営みながら、若い芸術家たちを支えていました。ゴッホは彼を3回描いており、この作品はそのうちの1つです。

1枚目の作品は、シンプルで落ち着いた雰囲気の絵でした。2枚目は、日本の版画を背景に取り入れたユニークな構成になっています。そして最後の作品であるこの絵は、色づかいや描き方がより進化し、日本美術や印象派の影響が融合したものとなっています。ゴッホが求めていた「心の静けさ」が感じられる作品です。

現在、この絵はパリのロダン美術館に所蔵されています。

鑑賞ポイント

1. 日本美術の影響を受けた背景

背景にはゴッホが影響を受けた日本の浮世絵が描かれており、富士山や歌舞伎役者、桜の木が見られます。ゴッホは日本美術の明るい色彩や平面的な構図を学び、この作品に取り入れました。

2. 色彩の変化とゴッホの成長

ゴッホが描いた3つの肖像画の中で、最もカラフルで、印象派やジャポニスムの影響を強く感じられる作品です。特に、この作品では色彩がより鮮やかになり、ゴッホ独自のスタイルが確立されていく様子がうかがえます。

3. ペール・タンギーの穏やかな表情

ペール・タンギーは、若い芸術家たちを支えた温かい人物でした。ゴッホは彼を「穏やかで瞑想的な存在」として描き、顔の表情やポーズからも静かな雰囲気を感じることができます。これは、ゴッホが求めていた**「心の平穏」**の表れでもあります。

パリで前衛美術に影響を受ける

1886年、ゴッホはオランダを離れ、二度と戻ることはありませんでした。彼はフランス・パリに移り、画商をしていた兄テオのもとで暮らすことになりました。

オランダ時代のゴッホは、レンブラントやミレーといった昔の巨匠たちの影響を受けていました。しかし、パリに来たことで、印象派や象徴派、点描派といった新しい芸術の流れに触れることになります。また、日本美術(ジャポニズム)にも大きな関心を持ちました。

ゴッホは、カミーユ・ピサロ、アンリ・トゥールーズ=ロートレック、ポール・ゴーギャン、エミール・ベルナール、ポール・シニャックなどの画家たちと交流し、芸術について学びました。

特に、日本の浮世絵師である安藤広重や葛飾北斎の作品からは、大きな影響を受けました。鮮やかな色使いや、影を描かない平面的な表現が、ゴッホの絵のスタイルに取り入れられました。

こうして、1886年から1888年の2年間、パリでさまざまな絵の技法を学びながら、ゴッホは自分だけの独特なスタイルを築いていったのです。

絵画解説

ゴッホのこの絵には、明るく鮮やかな色と力強い表現が使われています。これは、ゴッホ自身の考え方や気持ちの変化を表していると言われています。彼は、色を使うことを「ジムナスティックス(体操)」と呼び、さまざまな試みをしながら、作品に深みや調和、バランスを生み出しました。

背景には、ゴッホが持っていた日本の浮世絵が描かれています。これは、タンギーの店で売られていたものです。タンギーの帽子の上には富士山、壁には歌舞伎役者や満開の桜の木が描かれ、日本の雰囲気が感じられます。

ゴッホにとって日本の美術は、「平穏(心の落ち着き)」を求めるものだったと言われています。彼は妹にあてた手紙の中で、

「たとえ何も確かなことがわからなくても、この平穏を大切にすることが、どんな薬よりもすべての病気に効く治療法かもしれない」

と書いています。

そのため、この絵の中のタンギーは、穏やかで、静かに瞑想しているような姿で描かれています。美術史家のナオミ・マウラーは、この姿を「仏陀のような静けさ」と表現しました。

ゴッホは1890年に亡くなり、その4年後にタンギーも亡くなりました。タンギーの死後、彼の娘はこの絵を彫刻家のオーギュスト・ロダンに売りました。その後、ロダン美術館のコレクションとして大切に保管され、現在もパリで見ることができます。

タンギー爺さんとは

ジュリアン・フランソワ・タンギー(1825年~1894年)は、画材を売るお店を営みながら、ゴッホの絵をいち早く扱った画商でもありました。

彼は明るく親しみやすい性格で、芸術や芸術家を心から大切にしていました。そのため、彼の店はパリで人気のある画材店となり、みんなから「ペール・タンギー(父タンギー)」と親しみを込めて呼ばれていました。

美術史家のナオミ・マウラーは、タンギーを「芸術家たちに食事やお金を分け与え、彼らの作品を誇らしげに見せていた父親のような存在」だと語っています。

タンギーは、絵の具代の代わりに絵画を受け取ることもありました。画家のエミール・ベルナールは、タンギーの店について、「モンマルトルにある美術館のようだった」と話しています。

ただし、タンギーの妻は芸術家たちにあまり協力的ではなく、未払いの代金には厳しかったようです。タンギーが亡くなった後、彼の友人たちは未亡人を支えるためにオークションを開きました。

ジュリアン・タンギの3つのポートレイト

ゴッホはジュリアン(ペール)・タンギーの肖像画を3枚描きました。そのうちの1枚、『ペール・タンギーの肖像』(47×38.5cm、F263)は、1886〜87年の冬に初めて描かれた作品です。

この絵は全体的に茶色が多く使われており、唇には赤、エプロンには緑が塗られています。作家のヴィクトリア・フィンレイは、この絵のタンギーについて、「画商というより職人のような雰囲気がある」と評しています。

1887年、ゴッホは緑に対する赤、青に対するオレンジなど、より明るい色を試すようになりました。他の2枚の絵は、カラフルな日本の版画の壁の前に座っている彼を描いています。

■参考文献

・https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_P%C3%A8re_Tanguy、2022年6月9日