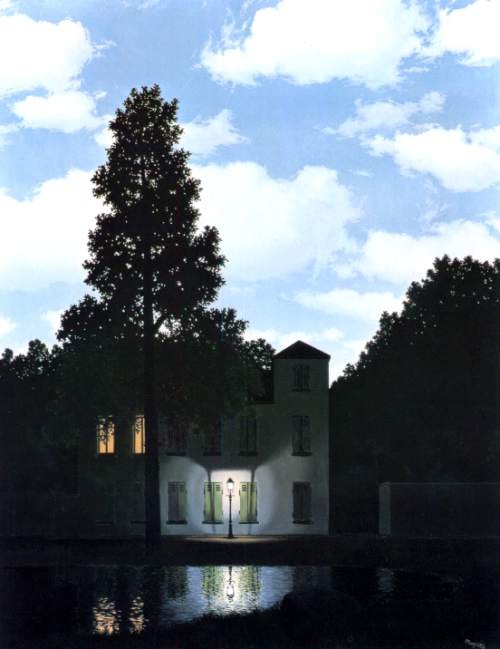

光の帝国 / The Empire of Lights

昼と夜の両方を同時に表現

『光の帝国』は、ルネ・マグリットの後期を代表する作品であり、シュルレアリスム(超現実主義)の象徴的な絵画のひとつです。この作品には、「夜の街並み」と「昼の青空」が同時に描かれています。つまり、空を見上げると白昼の光が広がっているのに、地上はすでに暗く、街灯が灯る夜の世界になっているのです。マグリットはこのように、現実ではありえない組み合わせを違和感なく描き出すことで、観る者に「見えているものが真実なのか?」と問いかけています。

概要

| 作者 | ルネ・マグリット |

| 制作年 | 1953-1954年 |

| メディウム | 油彩、キャンバス |

| サイズ | 113.7 cm x 146.0 cm |

| コレクション | ベルギー王立美術館 |

『光の帝国』は、1953年から1954年にかけてルネ・マグリットによって制作された油彩作品。マグリット後期の作品で、代表作品の1つ『光の帝国』はシリーズもので複数存在しているが、本作はベルギー王立美術館に所蔵されている作品です。

タイトル『光の帝国』は、詩人ポール・ノーグの詩から取られました。マグリットはこの作品について、次のように語っています。

「光の帝国の中に、私は相違するイメージを再現した。つまり夜の風景と白昼の空だ。(中略)昼と夜の共存が、私たちを驚かせ、魅惑する力をもつのだと思われる。この力を、私は詩と呼ぶのだ。」

彼にとって、昼と夜はどちらかが優れているものではなく、同じ世界の中にあるもの。その両者がひとつの絵の中で共存することで、見る者の想像力を刺激するのです。

この作品は、マグリットの得意とする「デペイズマン(異化)」というシュルレアリスムの表現技法が用いられています。デペイズマンとは、あるモチーフを本来あるべき環境から切り離し、まったく異なる状況に配置することで、違和感や夢のような感覚を生み出す手法です。

例えば、夜の風景と昼の空という組み合わせは、現実ではありえません。しかし、マグリットはその不自然さを感じさせないほどに精密に描き、むしろ「この光景はもしかすると本当にどこかにあるのでは?」と思わせるようなリアリティを持たせています。

ルネ・マグリットの《光の帝国》は、昼と夜という相反する要素をひとつの画面に融合させた、シュルレアリスムの代表作です。現実のようでありながら非現実的なこの風景は、私たちの固定観念を揺さぶり、想像力を刺激します。

この作品は、学校の美術の教科書やシュルレアリスムの解説でもよく取り上げられるほど、その表現技法が純粋に現れた名作です。

重要ポイント

・昼と夜が共存する幻想的な構図

絵の上半分は青空と白い雲(昼)、下半分は暗い街並みと灯る街灯(夜)という、現実ではありえない風景が描かれている。

・ シュルレアリスムの技法「デペイズマン」

デペイズマン(異化)とは、本来あるべき環境からモチーフを切り離し、違和感のある配置をする表現手法。

・哲学的な問いかけと詩的な魅力

マグリットはこの作品について、「昼と夜の共存が私たちを驚かせ、魅惑する力を持つ。それを私は詩と呼ぶ」と語っている。

制作の影響、先駆的作品

『光の帝国』の独特な構図やテーマは、複数の芸術家や作品から影響を受けていると考えられています。

1:ヴィクトリア朝の画家 ジョン・アトキンソン・グリムショー

夕暮れ時の都市風景を多く描いたイギリスの画家。マグリット自身も「夕暮れの都市を描くことに喜びを感じていた」とされ、『光の帝国』の幻想的な雰囲気に影響を与えた可能性がある。

2:ベルギー象徴主義のウィリアム・デグーヴ・ド・ヌンク

夜の風景を描いた作品が多く、『盲目の家』が影響を与えたとされる。

3:ロマン派画家 カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ

神秘的な風景画を多く描き、マグリットも「強い関心を抱いていた」とされる。自然の中にある静寂や超越的な雰囲気は、『光の帝国』の幻想的な世界観に影響を与えた可能性がある。

「夜の風景の中に昼の空を含む」というテーマが、後の『光の帝国II』に影響を与えたとされる。シュルレアリスムの先駆的な表現として、マグリットが意識していた可能性が高い。

5:1939年のグワッシュ作品『La Bonne Aventure(幸運)』または『Le poison(毒)』

昼と夜の共存というテーマの最初期の例とされる。現在はロッテルダムのボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館に所蔵され、『光の帝国』シリーズの出発点となった。マグリットは、これらの影響を受けながらも独自のスタイルを確立し、『光の帝国』において「昼と夜の共存」という幻想的な世界を完成させました。

また、サルバドール・ダリの 『昼と夜の衣装』(1936) や、マックス・エルンストの 『昼と夜』(1941–42、メニル・コレクション所蔵) との比較も興味深い。

「光の帝国」は複数存在する

マグリットは1953年までにすでにいくつかのバージョンを完成させていましたが、1954年のヴェネチア・ビエンナーレの回顧展に出品された1954年版(現在はペギー・グッゲンハイム・コレクション所蔵)は、購入を期待する複数のコレクターたちの関心を引きました。

その結果、マグリットは同年、質の高い大型版を複数制作し、コレクターたちの要望に応えました。また、このテーマには生涯にわたって断続的に取り組み続けました。

このモチーフは、ベルギーのクノッケ・ル・ズーテ市営カジノのメイン・ゲーム・ルームの壁画デザインにも取り入れられました。

《魅惑の領域(The Enchanted Domain)》と題されたこのプロジェクトでは、マグリットは自身の過去の作品に登場した数々のテーマを再構成し、融合させた8枚のイーゼルサイズの絵画を制作しました。

それらの絵は彼の監修のもと、6分の1の縮尺でカジノの壁面に模写され、360度のパノラマ壁画(全周236フィート / 約71.93メートル)として1953年に完成しました。

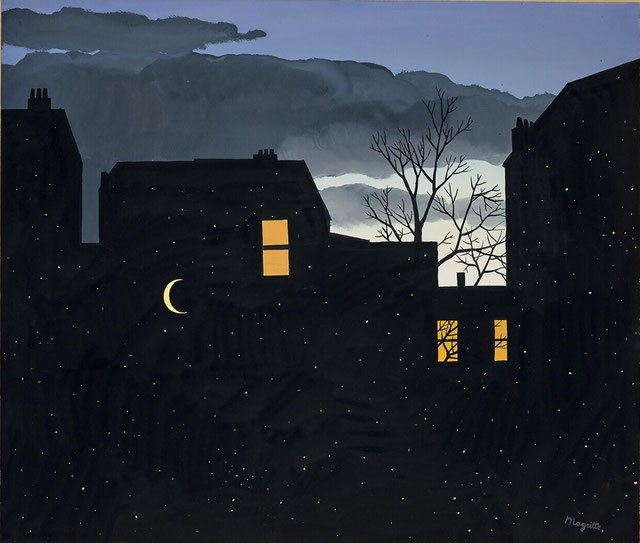

1958年にマグリットが制作したもう一つの絵画では、光の効果を逆転させ、夜空の下に陽の当たる風景を描いています。この作品は『神の客間』と題されたもので、油彩(キャンバス、43×59cm)で描かれ、1977年当時はニューヨークのアーノルド・ワイスバーガーの個人コレクションに収蔵されていました。

マグリットは、美術評論家スージー・ガブリックへの日付不明の手紙の中で、この作品について次のように語っています。

「とても難しい絵を完成させたと伝えたい。でも、たぶん難しすぎて成功しないだろうね? 昼の風景に夜の空(星と三日月)を組み合わせた作品なのだけれど、何度も描き直した結果、今ではすっかり失望しているよ。完全な失敗作さ! 友人が『神の客間』というタイトルを提案してくれたけれど、それを採用するかどうか、ずいぶん迷った。『仮面舞踏会』のほうが、ずっと良いタイトルだと思った。その理由の一つは、何よりも神について何も語ってはならないという絶対的な禁忌があるからさ。でも、もし神を見ることができ、絵に描くことができるとしたら、それは神である者だけが可能なのだろうね。神になる日を待つ間、この作品は放棄することにしたよ。」

また、2024年11月には、『光の帝国』シリーズの1954年の作品の一つがニューヨークのクリスティーズで1億2116万ドル(約181億円)で落札され、マグリットのオークション最高額を更新しました。

この作品はシリーズの中でも特に大きなサイズであり、オークション前の評価額は9500万ドル(約142億円)でした。元はインテリアデザイナーのミカ・エルテグンのコレクションに属し、クリスティーズでは彼女のコレクションの「至宝」と評されていました。この落札価格は、マグリットの作品だけでなく、シュルレアリスム絵画全体のオークション記録を塗り替えるものとなりました。

「光の帝国」シリーズリスト

- 《幸運》(Good Fortune)または《毒》(The Poison)(1939年)、グワッシュ、33.6 × 40.6 cm、ボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館(ロッテルダム)

- 《光の帝国》(The Empire of Light)(1948年)、100 × 80 cm、個人蔵(ブリュッセル、ベルギー)*

- 《光の帝国 II》(The Empire of Light II)(1950年)、79 × 99 cm、ニューヨーク近代美術館(ニューヨーク、メニル夫妻の寄贈)

- 《光の帝国 III》(The Empire of Light III)(1951年)、78.7 × 66 cm、ウィリアム・アレクサンダー(ニューヨーク)*

- 《光の帝国》(The Empire of Light)(1953年)、37 × 45 cm、アーノルド・ワイスバーガー(ニューヨーク)*

- 《光の帝国》(The Empire of Light)(1954年)、195.4 × 131.2 cm、ペギー・グッゲンハイム・コレクション(ヴェネツィア、イタリア)

- 《光の帝国 VIII》(The Empire of Light VIII)(1954年)、129.9 × 94.6 cm、メニル・コレクション(ヒューストン、テキサス)

- 《光の帝国》(The Empire of Light)(1954年)、146 × 114 cm、ベルギー王立美術館(ブリュッセル、ベルギー)

- 《光の帝国》(The Empire of Light)(1958年)、49.5 × 39.5 cm、ニューヨーク*

- 《神の客間》(God's Drawing Room)(1958年)、43 × 59 cm、アーノルド・ワイスバーガー(ニューヨーク)*

- 《光の帝国》(The Empire of Light)(1961年)、114 × 146 cm、個人蔵(ブリュッセル、ベルギー)*

- 《光の帝国》(The Empire of Light)(制作年不詳)、個人蔵(ブリュッセル、ベルギー)*

- 《光の帝国》(The Empire of Light)(1967年、未完成)、45 × 50 cm、マグリット美術館(ブリュッセル、ベルギー)

※特記のない限り、すべて油彩・キャンバス作品。

※アスタリスク(*)は、1977年の資料に基づく所蔵先であり、現在の所蔵状況とは異なる可能性があります。

マグリットによる解説

マグリットは1956年にグッゲンハイム賞を受賞した頃、テレビのインタビューで《光の帝国》について次のように語りました。

「私にとって、絵画の構想とは、私の絵を通じて目に見えるものとなるひとつ、または複数のもののアイデアのことです。 ただし、すべてのアイデアが絵画の構想になり得るわけではありません。当然ながら、私がそのアイデアを忠実に描こうと決意するには、それが十分に刺激的でなければならないのです。

絵の構想、すなわちアイデアは、絵の中に直接見えるものではありません。アイデアは目に見えるものではないのです。 絵の中に表現されるのは、目で確認できるもの、すなわち私が構想したものです。

たとえば、『光の帝国』に描かれているのは、私が構想したもの、つまり夜の風景と昼の空です。風景は夜を思わせ、空は昼を思わせる。私はこの力を「詩」と呼びます。

私がこの「喚起する力」に詩的な魅力を感じるのは、ひとつには、私は常に「夜」と「昼」に深い関心を抱いてきたからです。しかし、どちらかを選ぶことは決してありませんでした。私が夜と昼に強く惹かれるのは、そこに畏敬と驚嘆の感情を抱いているからなのです。」

1964年、ジョンとドミニク・ド・メニルは、テキサス州ヒューストンでマグリットの展覧会を企画しました。ベルギーのシュルレアリストであるマグリット自身もこの展覧会に出席し、場違いとも思えるカウボーイハットとブーツを身につけていました。

展覧会カタログの序文はアンドレ・ブルトンが執筆し、『光の帝国』について次のように述べています。

「ルネ・マグリットの作品と思索は、「明暗法(キアロスクーロ)」と呼ばれる、安易さや妥協の領域とは正反対の極にある。彼の手には、「微細なもの」と「密なもの」を分離する役割が託された。この努力なくして、いかなる錬金術的変容も成し得ないからだ。この問題に取り組むには、並外れた大胆さが必要だった——影の中から光を、光の中から影を同時に抽出すること(『光の帝国』)。

この作品では、常識や慣習に対する衝撃があまりにも大きいため(この点についてはマグリット本人から聞いたことがある)、多くの観客が通り過ぎる際に、昼間の空に星が輝いているのを見たと思い込んでしまうのだ。」

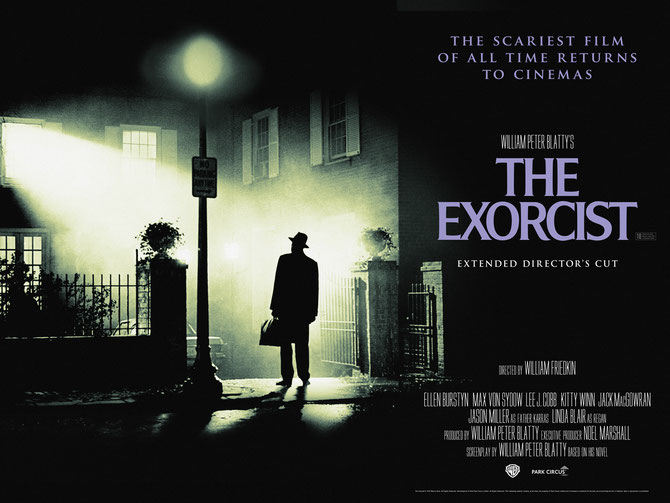

「エクソシスト」と「光の帝国」

《光の帝国》に影響を受けている有名な作品がホラー映画の『エクソシスト』である。少女に憑依した悪魔祓いをするために神父がマクニール邸に入るシーンで《光の帝国》から着想を得たイメージが導入されている。