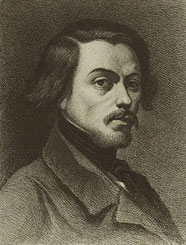

ウジェーヌ・ドラクロワ / Eugène Delacroix

ロマン主義を牽引し完成させたフランス画家

概要

| 生年月日 | 1798年4月26日 |

| 死没月日 | 1863年8月13日 |

| 国籍 | フランス |

| 表現媒体 | 絵画、版画 |

| ムーブメント | ロマン主義 |

| 代表作 | ・《民衆を率いる自由の女神》1830年 |

| 関連サイト |

・The Art Story(概要) ・WikiArt(作品) |

フェルディナン・ヴィクトール・ウジェーヌ・ドラクロワ(1798年4月26日-1863年8月13日)はフランスの画家、版画家。フランスにおけるロマン主義運動の代表的な美術家とみなされている。

ドラクロワの表現豊かな筆使い、光や色の効果に対する技術的な探求は、のちにルノワールやゴッホをはじめ、印象派の画家たちに多大な影響を与えた。また、ドラクロワのエキゾチックなものへの情熱は、象徴主義の芸術家たちに影響を与えている。

《民衆を導く自由の女神》や《キオス島の虐殺》がドラクロワの代表作で、現実に起こった事件を主題にし、観るものを圧倒する情熱と激情的な筆使いで描くのが特徴である。友人でドラクロワにも影響を与えた画家のテオドール・ジェリコや、詩人のバイロンらと美術的価値観を共有し、ドラクロワは自然に暴力を"崇高な力"として昇華した。

当時ライバルだった新古典主義派のドミニク・アングルの完璧主義と対照的に、ドラクロワはルーベンスやヴェネツィア・ルネサンスから影響を受け、輪郭やデッサンの正確さよりも、色彩や動き、情動のような心の動きを強調していた。

成熟期は劇的でロマンティックな物語絵画が中心的な主題となるが、それは、ギリシアやローマ時代のような古典主義に対する憧憬ではなく、北アフリカ旅行などエキゾチックな場所を追い求める態度が根底にある。

現実の政治や事件を描くことが多かったが、それほど感情的でも大言壮語的でもなく、彼のロマン主義はごく個人主義的な表現だったという。ボードレールは「ドラクロワは非常に情熱的であったが、可能な限り冷静に理性的に情熱を描こうとしていた」と解説している。

重要ポイント

- ロマン主義の代表的な画家

- ライバルは新古典主義のアングル

- 現実に起きた事件を主題(歴史画風)にし、激情的に描く

略歴

初期作品

ウジェーヌ・ドラクロワは、1798年4月26ニチ、パリ近郊のイル=ド=フランス地域圏サン=モーリスで生まれた。母ヴィクトリア・ウーベンは家具職人ジャン・フランセーズ・ウーベンの娘。

ドラクロワには上に3人の兄妹がいた。兄のシャルル・アンリ・ドラクロワ(1779-1845)はナポレオン軍の軍司令官まで昇進した人物である。

姉アンリエット・ド・ヴェルニナック(1780-1827)は外交官のレイモンド・デ・ヴェルニナック・サンモールと結婚している。兄アンリは、1807年6月14日にフリートラントの戦いで殺された。

ウジェーヌの父はシャルル・フランセーズ・ドラクロワとなっているが、ウジェーヌが受胎期間のころシャルルはすでに生殖能力はなかったと考えられており、本当の父親は政治家のタレーランだといわれている。大人になったウジェーヌの外見や性格はタレーランと酷似しており、信憑性も高い。当時、タレーランはシャルル・ドラクロワの友人であり、外務大臣における後継者だった。

画家の間、ウジェーヌはタレーランから保護されていた。タレーランはナポレオン失脚後の1830年にルイ=フィリップ1世の即位に貢献し、最終的にはイギリスのフランス大使として仕えた。

なお、名目上の父シャルル・フランセーズ・ドラクロワは1805年に亡くなり、母は1814年に亡くなり、ウジェーヌは16歳で孤児となっている。

初期作品

ドラクロワはリセ・ルイ=ル=グランや、ルーアンにあるリセ・ピエール・コルネイユで中等教育を受けた。このころに自主的に古典絵画に夢中になり、ドローイングで受賞もしている。

1815年に彼はフランスの新古典主義の画家ジャック=ルイ・ダヴィッドの系統にあるピエール=ナルシス・ゲランのもとで本格的に絵画を学ぶ。初期作品の代表作は1819年に制作した《収穫期の処女》で、本作品ではラファエロの影響が多くみられる。1821年に制作した《聖心の処女》はラファエロの影響を離れ、より自由に解釈ができる。

このころはまた、バロック画家のピーター・パウエル・ルーベンスや友人のフランス人画家でロマン主義の先駆者のテオドール・ジェリコーの影響も見られる。

ジェリコーの《メデューズ号の筏》に出会ったときの衝撃は、ドラクロワにとって深遠であり刺激的だった。その衝撃は1882年にパリ・サロンに入選した最初の有名作品《ダンテの小舟》の制作へと導くことになる。

先輩画家であるアントワーヌ=ジャン・グロの強力な推薦もあったこの作品はセンセーションを引き起こし、大きな非難を浴びたが、リュクサンブール美術館が購入することになった。

ギリシア独立に関する戦争画で評価を高める

1824年に制作した《キオス島の虐殺》でドラクロワは市民の注目を集めるようになる。本作品は、1822年に当時のオスマン帝国統治下のギリシアのキオス島にておきた事件を表現したものである。オスマン帝国独立派らを鎮圧するため、トルコ軍兵士が一般住民を含めて虐殺した事件の一場面を描いている。

当時、歴史的事件を主題とした絵画制作の1つに、ギリシア人のトルコからの独立に端を発するギリシア独立戦争があり、ギリシア独立戦争は当時のフランス大衆たちの大きな関心事だった。

本作品の悲惨な描写は議論を巻き起こしたが、ダヴィドの《ホラティウス兄弟の誓い》のような、勇気を持って剣を振りあげる愛国者の輝かしい出来事は当時なかった。多くの批評家が本作における絶望的な様子を悲しんだ。アントワーヌ=ジャン・グロは本作を《絵画の虐殺》と呼んだ。

死んだ母親の乳房に必死にしがみつく乳児の哀愁は特に力強い効果を観るものに与えるが、ドラクロワの批評家たちはこの描写は不適切だと非難した。

しかしながら、ドラクロワは本作で新しいロマン主義スタイルの代表的画家として評価され、作品は国が購入することになった。保守派の批判を浴びる一方で、大物政治家タレーランとの父子関係や養護などがあったことも政府がお墨付きを与えた要因もあるといわれている。ドラクロワのロマン主義スタイルは、基本的には当時のパリ・サロンでは異端的な表現だった。

本作品では、ジョン・コンスタブルの絵画の視点やリチャード・パークス・ボニントンの水彩画やスケッチはドラクロワに広範囲に影響が見られ、これまでより空や遠景の描き方に変化が感じられる。

また、2年後の1826年に制作した《ミソロンギの廃墟に立つギリシア》は、1826年にオスマン帝国の攻撃を受けた「メソロンギの包囲」に影響を受けて制作されたものである。

ギリシア衣装を身に着けた女性が胸をさらけだしている。腕を半分をあげて降伏するようなポーズを示しているが、女性はギリシア自身を比喩表現したものである。手を広げた女性の姿勢と表情は、無原罪の象徴である聖母マリアの伝統的な宗教画を想起させる。

1825年、オスマントルコ帝国からの独立戦争でトルコはミソロンギの街を包囲されていた。1年後の1826年、ギリシアの人々はすでに飢餓と伝染病におかされ崩壊状態だったため、メソロンギの市民は包囲された町からの脱出を試みた。

トルコが街の人口の大半が虐殺される悲劇で終了したが、そのメソロンギ市民の英雄的姿勢を評価して本作は描かれた。

ロマン主義絵画の確立《サルダナパールの死》

1825年にトーマス・ローレンスやリチャード・パークス・ボニントンらとともにイギリスへ旅行した際、現地でイギリス絵画の色使いや処理を見たことはドラクロワにとって等身大肖像画を描くさいの弾みとなった。

そうして制作されたのが《ルイス・オーギュスト・スウェザーの肖像》(1826–30)である。同時期にドラクロワは数多くの主題をロマン主義風制作しているが、そのときに扱った主題の多くは、以後30年以上も関心を持ち続けた。

1825年までにドラクロワはシェイクスピアのイラストレーションをリトグラフで制作しており、ほかにゲーテの『ファウスト』をもとに絵画やリトグラフ作品も制作している。

また、1826年に制作した《異端者とハッサンの戦い》や1827年の《オウムと女性》などの絵画のように、暴力と官能を主題とした絵画を反復的に制作していた。

これらのさまざまなロマン主義の糸線は《サルダナパールの死》(1827−28年)に結集された。アッシリア王サルダナパールの死を描いたドラクロワの絵画は、美しい色彩、エキゾチックな衣装、悲劇的な出来事をともなう生き生きとした感情的で爽快なシーンを表現している。

本作は1828年のパリ・サロンで展示されて論争の的となった。理由は新古典主義様式ではないためだった。ドラクロワの絵画は、本来あるべき「控えめな色彩」「水平と垂直を強調した厳格な空間」「全体的に道徳的な主題」である新古典主義の伝統とは対照的なものだった。当時の新古典主義の巨匠といえばドミニク・アングルで、アングルとドラクロワの表現様式の対立は風刺画にされるほど、当時の美術業界にをにぎわせていた。1855年のパリ万国博ではアングルとドラクロワの2人にそれぞれ特別室が用意されて、フランス美術の二大潮流の代表者であることがしめされた。

ただし、新古典主義もロマン主義も伝統的な美術教育を素地とし、歴史画というおおきな枠組みや裸体表現を重視した点は共通していた。

《サルダナパールの死》は、バイロン作の戯曲『サルダナパール』にもとづいて制作しているが、原作にはこのような妾たちの大虐殺に言及したシーンはない。特に衝撃的なのは、はがいじめにされ、今にも喉を切られようとしている裸の女性をもがいた描写である。鑑賞者にインパクトを与えるため、前景右側に顕著に描かれている。

ドラクロワの主題となるのは、自身の世俗の財産や妾が破壊されているのを眺めているサルダナパール王である。サルダナパールは軍の敗北に際し、財産を破壊し愛妾を殺害するよう命じ、自身で火をつけた。

しかしながら、感覚的な美しさとエキゾチックな色合いの構成が、官能的な悦楽性と衝撃的な恐怖性の両方を同時に表現している。孤独で内省的にして激情的なその姿はロマン主義の隠喩のようでもある。

パリ7月革命の歴史画《民衆を導く自由の女神》

ドラクロワの最も有名な作品は、1830年に制作した《民衆を導く自由の女神》である。主題の選択や技術において、ロマン主義と新古典主義の違いを明確に理解できる作品であり、また、テオドール・ジェリコーのロマン主義とも異なる作品である。

ドラクロワは、人物と群衆を使って全体的に生き生きとした雰囲気の構図の作品を作ろうと考えた。そのさいに、人工的に作り出したフランス共和国の自由の象徴となる人物によって絵画が良くなるようにした。

たぶん、ドラクロワの代表的な絵画である《民衆を導く自由の女神》はパリジアンのイメージとして永久に忘れられないものである。中心に描かれている「自由」と「平等」と「友愛」をあらわすフランス国旗を右手で掲げ民衆を導く女性は、フランスのシンボルである、マリアンヌの姿の代表例の一つである。前景に横たわっている死んでいった戦士たちは象徴的な女性像と対照的な効果をもたらしている。

ドラクロワは自由の精神のロマン主義的イメージを呼び起こす現代的な事件に触発され制作している。ただ、シャルル10世に反発してルイ・フィリップに王権を置き換えた1830年の7月革命の出来事を称賛するというよりも、フランスの人々の意思や特徴を明確に伝えようとしている。

1831年5月のサロン展に出品され、フランス政府は革命を記念するためとしてこの作品を3,000フランで買い上げたが、翌1832年の6月暴動以降、あまりにも政治的で扇動的であるという理由から、1848年革命までの16年間は恒常的な展示は行われなかったという。1874年から今日に至るまで、ルーヴル美術館に収蔵されている。

この絵画は彼の肖像と共に、旧フランス・フランの100フラン紙幣に描かれたこともあった。

アルジェリア旅行とオリエンタリズム

1832年ドラクロワはフランス植民地となったアルジェリア直後、モロッコ外交使節団の一員としてスペインや北アフリカを旅行している。芸術を学ぶためではなかったが、パリ文化とは異なるプリミティブな文化をもっと見たいという欲望が強かったという。

そうして、北アフリカの人々の生活風景のドローイングや絵画を100点以上制作し、ドラクロワの中でオリエンタリズムに対する新たな個人的な関心が芽生えるようになる。特に外国の人々や衣装に関心を抱き、旅行は将来の絵画において非常に多くの主題となるだろうとドラクロワは直感したという。

ドラクロワは、北アフリカ人の服装や態度に古代ローマやギリシアの人々たちと視覚的に同等の価値があると信じた。「カトーやブルータスのような白い布で身を包んだアラブ人たちを見ると、ギリシアやローマへの扉はここにある」と述べている。

ドラクロワはアルジェリアでこっそりアルジェリア現地の女性たちをスケッチした。そのときのスケッチをもとに制作した代表的な絵画が1834年に制作した《アルジェの女たち》である。イスラム教徒の女性が日常的にヒジャブで顔を隠す規律があったため、このような開放的なムスリムの女性を探すのは非常に困難だったという。

なお、北アフリカ在住のユダヤ人女性の絵画を制作するのはさほど問題ではなかったという。代表的な作品は1837年から1841年にかけて制作した《モロッコのユダヤ風結婚式》である。

音楽からのインスピレーション

ドラクロワは作品制作をする上で、シェイクスピアやバイロン卿の文学作品、画家ではミケランジェロなど、さまざまな芸術家や事象からインスピレーションを受けている。しかし、1855年の発言によれば人生の始めから終わりまで絵画制作に最も影響を与えていたのは音楽だった。

「音楽と比べれば何でもない。音楽のおかげで比類のない色合いを表現できている」とドラクロワは話している。

サン=シュルピス教会で絵を制作しているさい、音楽はドラクロワの精神状態を"昇天"へと導き、絵画に大きな影響を与えていたという。なかでもショパンのメランコリーな音楽やベートーベンのパストラルな音楽から強力なインスピレーションを受けていた。

ドラクロワはしばしば描き出すスピードを重視していた。内なる衝動を造形化するが、それは即時的でなくてはならず、静的に細部を1つ1つ仕上げるのではなく、画面の効果を全体的に把握しながら、一気に描きあげることを重視していた。このようなスピード感の重視は音楽的であるといえる。

晩年

1830年代以降は、リュクサンブール宮殿、パリ市庁舎など、政府関係の大建築の装飾を数多く手掛け、1863年に死去するまで旺盛に制作を続けた。アトリエ兼自宅は、国立のウジェーヌ・ドラクロワ美術館となっている。

1838年、ドラクロワは《激怒のメディア》をパリ・サロンに展示してセンセーショナルを巻き起こした。彼の最初の大型のギリシア神話のシーンを扱ったもので、洞穴に隠れている子どもを抱えるメディアに光が射し込んでいる様子を描いたものである。

作品は国がすぐに購入したが、ドラクロワはリール宮殿美術館に送られたので失望した。ドラクロワはルクセンブルクに《キオス島の虐殺》や《ダンテのバーク》があるパリのリュクサンブール美術館に飾られることを期待していた。

1862年にドラクロワは国民美術協会の創設に参加。友人で著述家のテオフィル・ゴーティエが委員長で、画家のエメ・ミレが副委員長となる。ほかにアルベール・エルネスト・カリエ=ベルーズやピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌなどのメンバーで組織は構成されていた。1863年にドラクロワが亡くなった直後、協会はドラクロワの248点もの絵画やリトグラフ作品を展示する回顧展を開催した。

1862年から1863年の冬はドラクロワにとって極めて辛い時期だった。冬の間に喉の調子が悪くなり、またどんどん悪化した。フランスのシャンプロセの旅行で、電車内で友人に会い雑談したあとから体調が悪くなりはじめ、6月1日にパリに戻って医者に看てもらう。6月16日には体調が良くなりはじめたという。

しかし、翌月の7月15日に再び身体の調子が悪くなり医者へかけこんだ。それまで彼が食べていた食事は果物だけだったという。以後、ドラクロワは自身の体調がどんどん悪化しはじめたので、自身でも寿命が長くないことを自覚し、大事な持ち物を友人たちに預けはじめる。

ドラクロワが特に信頼していたのは家政婦のジェニー・ル・ギィユーだったので、彼女が自身の死後、生活できるようにアトリエにあるものをすべて売り払うよう命じた。1834年から亡くなるまで、ドラクロワは彼女に献身的に介護されていた。

彼女はドラクロワのプライバシーを固く守り、連日、献身的にドラクロワの生活や晩年の作品制作の手伝いをして、厚い信頼を得ていた。また、ドローイングや写真など自身のデスマスクを記録すること固く禁じた。

1863年8月13日にドラクロワは死去。遺体はペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。ドラクロワの家は以前はマルヌ運河沿いにあったが、今はパリから中央ドイツへ向かう高速道路の出口付近に残っている。